Interview

理系大学の「知」と地域の力で起業家を支援。産学官協力が描く未来

北千住駅から徒歩5分、東京電機大学東京千住アネックスにある創業支援施設かけはし。自治体と理系大学が協業して運営するこの施設ならではの強みについて、学校法人東京電機大学 総務部 地域連携・事業担当課長であり、かけはしの運営責任者を務める深澤 武彦氏にお話を伺いました。

プロフィール

民間企業で個人・法人営業を経験した後、特殊塗料を扱うベンチャー設立に参画し、経営を実践。その後、大学業界に転じ、学生の就職支援やキャリアサポート、研究支援に携わる。現在は地域連携および創業支援施設の運営を担い、起業家育成と地域経済活性化に注力している。

東京電機大学と足立区の強力なタッグによる創業支援の形

創業支援施設かけはしの概要を教えてください。

かけはしは、東京電機大学と足立区が締結した連携協力協定に基づき、産学官の連携を通じて地域の経済・産業活性化をめざして設立されたインキュベーション施設です。旧足立区立第十六中学校を耐震改修・リニューアルした東京千住アネックスという建物内にあり、平成23年12月に開設されました。

当施設の4階に、インキュベーションオフィス(個室タイプ)14室、シェアードオフィス(ブースタイプ)12ブースのほか、3階に専用会議室や交流室を完備しています。創業初期の段階から安定した事業基盤を築いてもらうために、オフィスの提供だけにとどまらず、インキュベーションマネージャー(中小企業診断士)による経営支援、企業経営に資するセミナーや勉強会の開催、入居者同士の交流促進などを行っています。

深澤さんの役割と、東京電機大学が運営する施設ならではの特徴は?

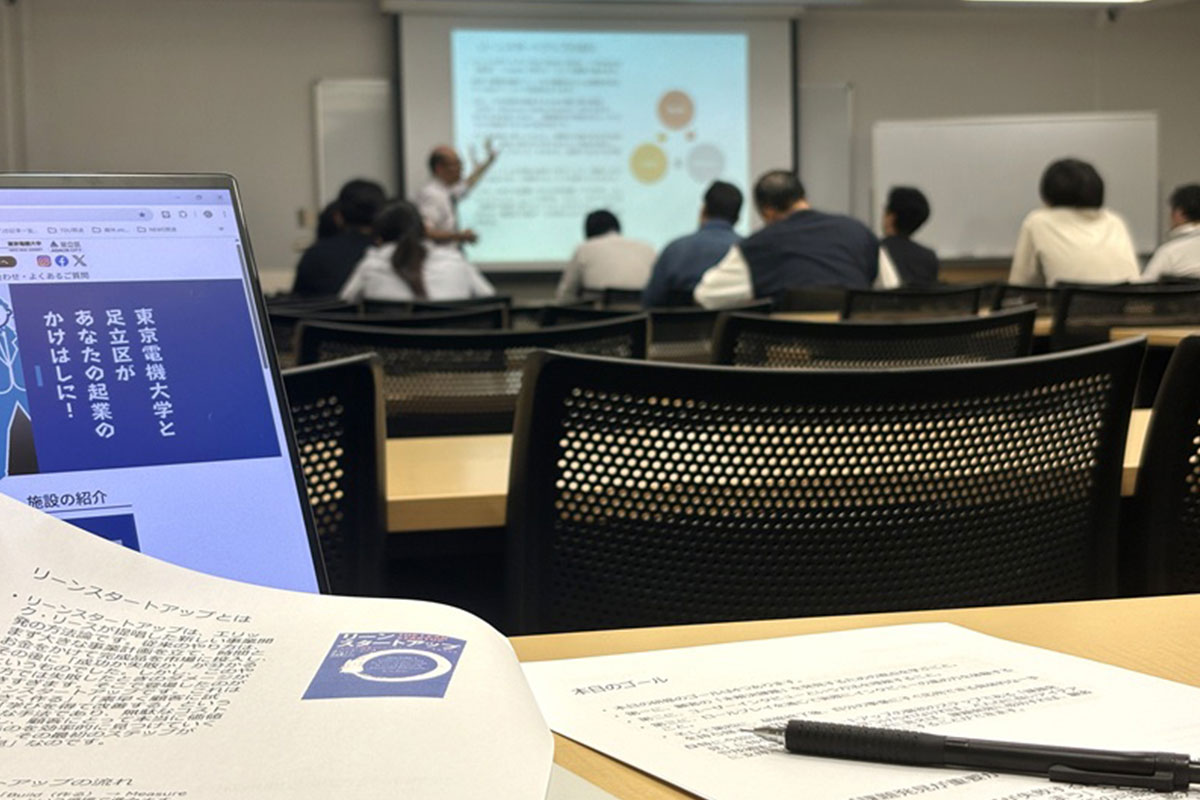

私は地域連携・事業担当課長として、かけはしの運営と管理を統括しています。施設内で実施するセミナーや交流会の企画・立案、他の創業支援施設との連携、また自治体、地元金融機関、経済団体との意見交換など、地域の創業支援ネットワークづくりが大きな役割です。今年6月には「区内で創業したら受けられるサポートのすべてを知る」というテーマでセミナーを開催しました。

本学が起点となり、地元自治体の産業振興・創業支援担当部署、地元金融機関、日本政策金融公庫、そしてかけはしの入居企業や卒業企業が参加したセミナーは、新たな切り口での学びの場となり、大変好評をいただきました。

大学が運営する強みとしては、教授や専任職員など専門的な知識を持った人たちに、技術課題だけでなく、特許や実施許諾などについて直接相談できる点です。また、学生向けのアントレプレナーシップ講座も実施しており、起業に興味を持つ学生の意欲を高める場としても機能しています。学生、教職員、地域の起業家や起業経験者が交わることで新しい価値が生まれる「知の交流拠点」として機能していると感じています。

東京電機大学やかけはしの存在価値を上げ、「創業支援」を通じて産業発展に貢献したい

深澤さんのこれまでのキャリアを教えてください。

もともと民間企業で営業職をしており、自動車、産業用紙、人材派遣など、さまざまな業界を経験しました。その後、特殊塗料を扱うベンチャーの立ち上げに参画し、経営にも携わりました。経営の現場での挑戦と学びは、現在の仕事にも大いに活かされています。

その後、大学業界に転職し、学生のキャリア育成や就職支援を担当しました。東京電機大学では、同じく学生のキャリア育成や就職支援、研究者向けの研究支援を経て、6〜7年前から社会連携・地域連携の業務に携わり、現在はその一環としてかけはしの運営責任者を務めています。

運営を担うにあたり、どんな思いがありましたか?

東京電機大学は「技術で社会に貢献する人材の育成」という理念を掲げています。創業支援においても、この理念を延長し、ものづくりを通じて新しい価値を社会に届ける企業を育てたいと考えています。実際、学生が在学中に起業し、インキュベーションマネージャーの支援を受けて事業を成長させ、現在は足立区内で事業を展開している事例もあります。

また、大学の研究者が設立した企業もあり、「社会に役立つ技術を生み出す会社を支援したい」という思いは今も変わりません。地域内で創業支援がより身近なものとして根付くよう、自治体や地元企業、金融機関との連携を深めていきたいと考えています。

大学の「知」と地域の力が交わることで、新しい産業が育成される―そうした場をこれからもつくりたいですね。

INCU Tokyoに参加したきっかけを教えてください。

本学が運営する創業支援施設かけはしについて、まだ十分に認知されていないという課題があります。かけはしでは、オフィスといったハード面だけでなく、インキュベーションマネージャーによる経営支援など、ソフト面のサポート体制も整っており、事業を着実に成長させる環境があることを、より多くの方に知っていただきたいと考えています。

また、本学では施設入居者に限らず、技術的な課題に関する相談にも対応できる体制を整えており、産官学連携の取り組みも積極的に展開しています。INCU Tokyoを通じて、大学の持つ知見やネットワークをより多くの起業家の方々に届け、創業支援の輪を広げていければと思っています。

大学発ベンチャー企業とロボット教室を開催。入居企業同士の交流イベントにも注力

これまでの支援で、印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

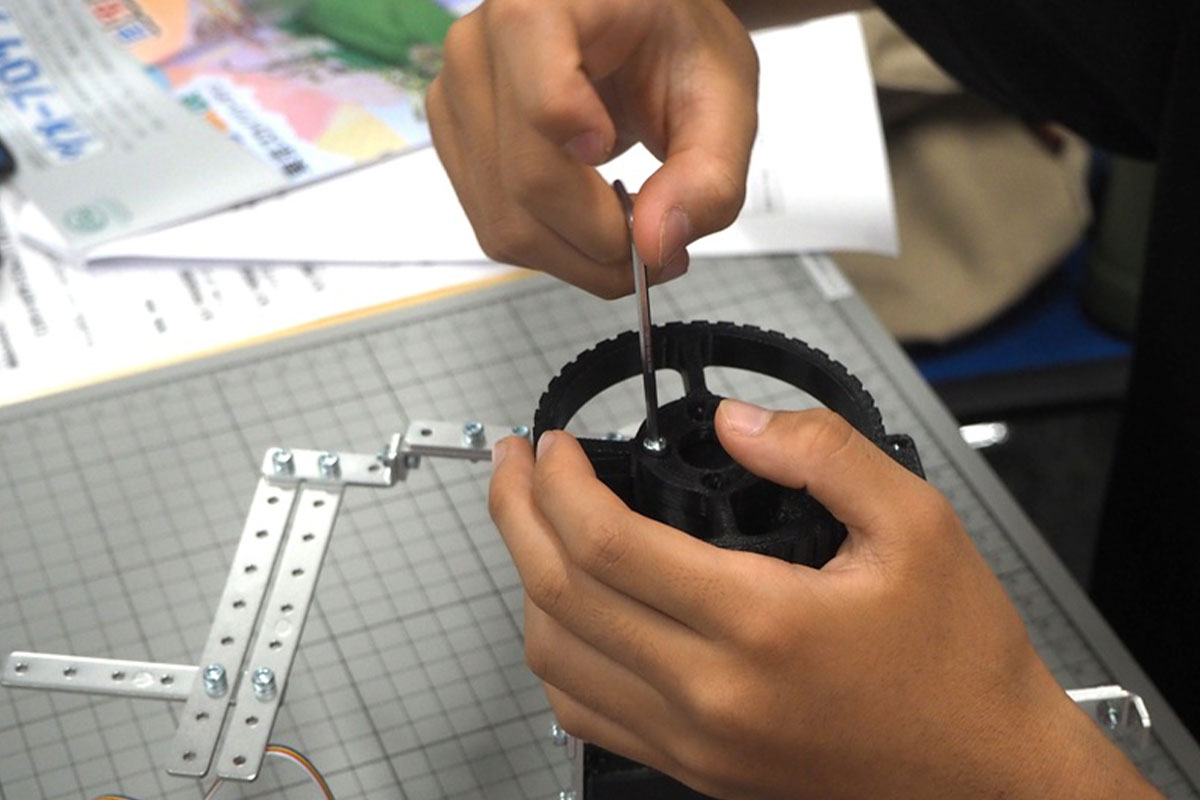

現役大学院生が創業したベンチャー企業との連携事例です。ドローンやロボットの開発を手がけている企業で、昨年の夏には大学のキャンパスで小学5・6年生を対象にロボット教室・ロボットコンテストを開催しました。

テーマは「ロジスティクスの課題を考える」。自社開発のロボットキットを使って、子どもたちがロボットを組み立て、荷物をスムーズに搬送・設置する競技を行いました。この取り組みでは、地元の金属プレス加工企業にも協力いただき、大学、企業、地域が一体となった共創プロジェクトとして実施しました。

この取り組みは、大学で学び得た知識や技術が実社会において、次世代の人材育成の一助として活用、また還元につながったことが大きな成果と考えています。参加した子どもたちや保護者から「社会課題を考えるきっかけになった」という声が寄せられ、学びと創造が地域へ循環する好例になったと感じています。

入居者を支援する上で心がけていることはありますか?

コロナ禍の影響で入居者同士の横のつながりが希薄になってしまったため、一昨年からは入居者が気軽に集まれるミーティングや情報交換会などの場を積極的に設けるようにしています。私たち事務局スタッフも参加し、入居者それぞれの事業内容や個人の強みを把握するよう心がけています。

そうした関わりの中で、入居者同士のコミュニケーションを促進し、新たなビジネスや協業のきっかけが生まれる土壌をつくりたいと考えています。人と人がつながる「きっかけ」を丁寧に育むこと―それが、私たちが何よりも大切にしていることです。

さらに大学としては、入居者と学生、教員、地域企業が交流することで、新たな知や技術が生まれる“共創の場”を広げていくこともめざしています。大学で培われた知見が社会に還元され、また現場の課題が大学の研究や教育へと循環していく―そんな「知の交流」が日常的に生まれる場にしていきたいと考えています。

施設運営のやりがいを感じるのはどんな時ですか?

足立区では毎年「創業プランコンテスト」が開催されており、前述の大学院生が創業した企業をはじめ、かけはしの入居企業がたびたび受賞しています。表彰されるということは、事業運営そのものがしっかり評価された証であり、私たちの日々の支援が少しでも役立っているのだと実感できる瞬間です。とても嬉しく思います。

電池、AI、半導体、医療…理工系大学ならではの研究成果でスタートアップを応援したい

どのような起業家に入居してもらいたいですか?

私たちのような理工科系の大学とシナジーを生みやすいという意味で、ものづくりのスタートアップ企業に集まってもらいたいと考えています。本学では電池、AI、半導体、生体・医療系など幅広い分野で研究を行っており、エネルギーや医療機器、次世代技術といった社会課題に直結する領域で支援できると考えています。

技術力を持つ企業を大学としてしっかりバックアップし、1+1が2以上になるような相乗効果を生み出せれば理想的です。優れた技術があれば投資も集まり、事業は大きく成長できると考えています。

今後はどのようなことに取り組んでいきたいですか?

本学は令和6年度から、東京都の「大学発スタートアップ創出支援事業」にも採択され参画しています。これにより、大学の研究シーズを社会ニーズと結びつけ、事業化をめざすベンチャーを支援する体制を、さらに整備・強化していくために活動を展開しています。

とくに、テクノロジーやものづくりの分野で、大学の研究成果を最大限に活かした支援ができれば、東京電機大学が創業支援施設を運営する意義も一層高まると考えています。さらに、入居企業が成長し、足立区発の企業として地域経済の活性化に貢献できることをめざして取り組んでいきたいと思います。

INCU Tokyoとはどのように連携していきたいですか?

INCU Tokyoが主催するイベントを通じて、施設の認知度が高まっていくのを実感しており、大変心強く感じています。また、他施設の取り組みを紹介いただくことで、運営に役立つ情報を得られるのも大きな助けになっています。

今後もこのネットワークを積極的に活用し、より多くの起業家に当施設を知ってもらうとともに、技術系企業の創業支援に貢献していきたいと考えています。さらに、大学として培った知見や技術を地域の起業家と共有し、入居企業の成長を通じて地域経済の活性化につなげる──こうした知の循環を実現する場としてINCU Tokyoとの連携を深めていきたいと思っています。

記載内容は2025年10月時点のものです。