Interview

光と緑が織りなす空間で、新たな創造を育む。自然な「つながり」が生まれるFARO中目黒

FARO中目黒をはじめとする、土地の取得から建物の建築、空間設計にまでこだわったシェアオフィス事業を手がける堀 遵氏。幅広いバックグラウンドをもとに自ら現場に立ち、創業期の課題解決やネットワーキングの場を提供しています。堀氏が語る創業支援のやりがいと、人とのつながりを大切にする働き方の魅力とは。

プロフィール

株式会社スモールトーキョー代表取締役。奈良県出身。同志社大学卒業後、大手商社や外資系半導体メーカーでのキャリアを経て、2013年に株式会社スモールトーキョーを設立。土地の取得から新築のシェアオフィスの企画・運営までを手掛け、現在は南青山、神楽坂、中目黒にてシェアオフィスを展開している。

働く場であり、憩いの場。それぞれの知見や経験がつながっていく

FARO中目黒の概要を教えてください。

目黒区青葉台に位置する、敷地面積約100坪、地下1階・地上3階建ての重量鉄骨造の施設です。土地を取得し、新築で建設しました。

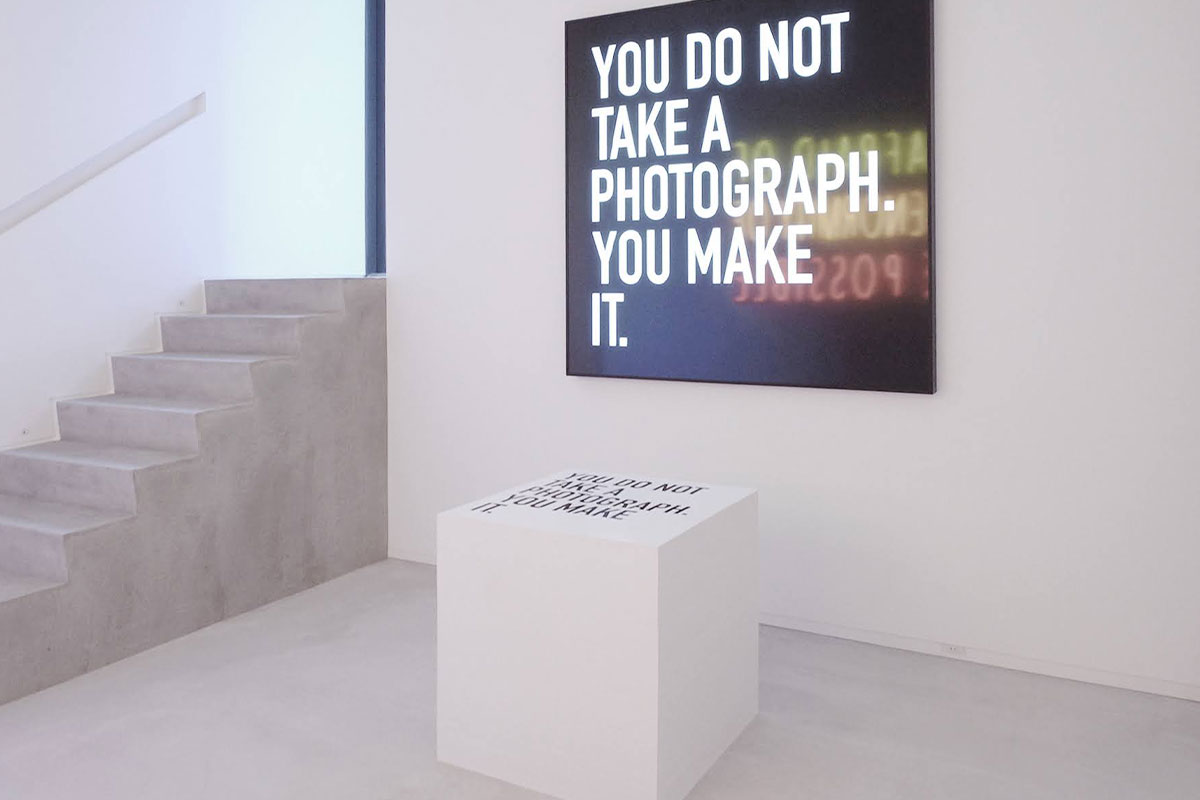

施設内には個室10室、ブース12室、フリーアドレス席を設けています。ギャラリースペースとルーフトップラウンジが併設していることが特徴です。広々としたラウンジは打ち合わせや休憩に活用されています。

建物の設計でとくにこだわったのが、光の取り入れ方です。細長い敷地の特徴を活かし、地下1階から屋上まで続くらせん階段を設置。天窓を備えることで、地下まで自然光が降り注ぐ設計にしました。また、照明メーカーと協力し、時間帯によって照明の光の色温度が変化するプログラムを組み込んでいます。

さらに、都心にいながら自然を感じられるよう、地下含めすべての個室から緑が見える設計に。毎日通うオフィスが、利用者の方々にとって「憩いの場」となるよう心がけているんです。

起業家支援としては、どのような取り組みを行っていますか?

私自身の大型の資金調達経験をもとにした融資に関するアドバイスのほか、15年以上にわたる半導体メーカーでの経験を活かしたものづくりやデバイス・ハードウェア関連の知識提供など、創業期の課題解決をサポートしています。

また、お客さまと外部の専門家とのマッチングもしています。入居者同士で普段からコミュニケーションを取れるような場づくりも行っているため、異業種の方がつながって仕事が生まれるということもありますね。

幅広いキャリアを歩む中でたどり着いた「働く人を支える場所」づくり

堀さんのこれまでのキャリアを教えてください。

大学卒業後、大手商社に入社してテキスタイルの輸出業務や化学原料の輸入業務に携わりました。しかし、2000年頃にITの波が押し寄せ、当時20代前半だった私はインターネット分野でのビジネスに挑戦しようと上京し、教育ローンを借りてITスクールに入学したんです。

ただ、HTMLやWebサイト制作、CGなどの技術を一通り習得したものの、学んだ技術を活かすアイデアまでには至らず。そのうちに教育ローンの返済期限が迫り、半導体の外資系ベンチャー商社へ就職を決めました。

そこで任されたのは、セールスマーケティング。海外企業と英語で技術的な折衝を行わなければならず苦労をしましたが、ベンチャー企業の仕事の進め方やグローバルな環境での働き方が学びになりました。

その後、アナログ半導体というニッチな分野の専門性を買われ、アメリカの半導体メーカーに。約15年間、半導体業界で働いていました。

そこから、どのような経緯でインキュベーション施設を始められたのでしょうか?

外資系企業の、結果重視かつ自己裁量で働けるスタイルは私に合っていましたが、事業を始めたいという想いはずっと持ち続けていました。

そんな中で興味を持ったのが不動産でした。幼い頃からものづくりという形になるものが好きだったことが1つの理由。もう1つは、地域の個人の大家さんから海外の大規模ファンドまで、プロとアマが混在する特殊な不動産市場に、自身の知識や想いをかけ合わせたら新たなビジネスができるんじゃないかとチャンスを感じたんです。そして、マンションを1棟購入したことをきっかけに、自身でリノベーションを行う過程で建築の知識を習得していきました。

そのうち、単なる住居ではなく、より入居者との関わりが増える「働く場所」を作りたいという想いが強くなってきて。自身の経験から、働く中で孤独を感じたり、誰かに相談したいと思ったりした時の受け皿となれる場所を作ろうと2013年にシェアオフィス事業を始めました。

当初は単純に「シェアオフィス」という認識でしたが、徐々にいろんな人が増えてつながりができていって。私自身、1人で黙々と仕事するのに限界を感じたこともありますし、創業する時も、仲間がいたおかげで知識や経験、人脈、お金など多くの面で支えられました。そんな経験を通して、今では「これがインキュベーション施設なんだな」と実感しています。

大切なのは、自然と会話が生まれる環境。小さな悩みから共有できる場をめざして

インキュベーション施設の運営で大切にしていることを教えてください。

コミュニケーションが自然に生まれる、思わず行きたくなる機会をつくることです。コーヒースタンドやキッチンなど、人が集まれる場所を複数設置することで、何気ない会話ができるようにしています。

また、不定期にイベントも開催しています。たとえば、ランチ会や飲み会。昼食は誰もが取りますから、みんなで食べれば自然な形で会話が生まれやすい。そういった機会を通じて情報交換をするなど、入居者同士が無理せずつながってくれればと考えています。

起業家とのコミュニケーションで大切にしていることはありますか?

小さな悩みでも共有できるような、カジュアルな雰囲気づくりを大切にしています。

時間を設定して相談の場を設けるケースもあるかと思いますが、日常ではちょっとした悩みを感じていることの方が多いと思います。だからこそ、普段から挨拶を交わし、雑談を通じて、話しやすい関係性を築くようにしているんです。

そういった相談など、代表の堀さんご自身が現場に立っているんですね。

はい、そのほか入居者の家具の組み立てを手伝ったり、施設のメンテナンスも行ったりしています。この空間に愛着があるからこそ、現場を大事にするようにしています。

普段から顔を合わせる機会がない人にいきなり相談することは難しいですが、日頃からコミュニケーションを取っていれば、自然と話をしてくれるようになります。人材に関することや経営の契約関係、資金調達やキャピタルとの付き合い方、海外進出に関することなど……親しくなる中で、具体的な相談が増えていくと感じています。

支援をする中で嬉しかったエピソードはありますか?

とくに印象的なのは、成長に伴い使用スペースを拡大していく企業の姿です。1部屋から創業し、徐々に2部屋、3部屋と拡大し、さらに近隣に新たな事務所を構えるケースも少なくありません。

中には「創業の地であるFAROに本社の1部屋は必ず残すつもりです」と言ってくださる企業も。最初は数人で始まった企業が、数年で上場を控えるまでに成長した事例もあり、そういった成功を目の当たりにできることは、大きな喜びですね。

想いを持った起業家とともに、幸福の連鎖を増やす

どのような起業家や企業にFARO中目黒へ入居してほしいですか?

特定の業種やジャンルに限定して入居してほしいという考えはありません。それよりも、強い想いを持った方々に入居していただきたいですね。起業に至る経緯や理念をお聞きする中で、「ああ、そんな想いで起業されたんだなぁ」と共感しながら、応援ができたら嬉しいです。私にできないことでも、その方たちを支援することで一緒にハッピーになれるような。そんな連鎖が生まれることを期待しています。

その上で1つだけお伝えすると、せっかく入居するのなら閉鎖的な姿勢ではもったいないと感じます。インキュベーション施設は、多種多様な人たちが集まる、ある種の共同生活。もちろん、個室で集中して仕事に取り組むことも大切です。

ただ、一見無駄に思えるようなコミュニケーションの中にこそ、大切なものが隠れていることがあります。「この人が一番会いたがっていた人を、じつは○○さんが知っていた」というケースも少なくないですから、ぜひ交流をしてみて欲しいですね。

INCU Tokyoに期待することを教えてください。

他のインキュベーション施設の存在は知っていても、運営の悩みを共有したり、情報交換したりする機会はあまりありませんでした。

だからこそ、INCU Tokyoには中立的な立場で施設間の交流を促進する役割を期待しています。施設間の横のつながりが生まれることで、ハード面・ソフト面での情報交換ができれば、お互いの知見やノウハウの共有を通じてさらなる発展につながるのではないでしょうか。

記載内容は2024年12月時点のものです。