Interview

働くことと、いつでも頼り合える関係性の両立。子育てと仕事が連携しあうコミュニティに

巣鴨・大塚エリアで複数の施設を展開するRYOZAN PARK。子育て施設とワークスペースが協働する形で運営されている大塚の拠点を中心にコミュニティマネージャーを務める浦長瀬 紳吾氏も、かつてここの利用者だった経験を元に現職に着任。この場所で育まれてきたオリジナリティ溢れるコミュニティの魅力について聞きました。

プロフィール

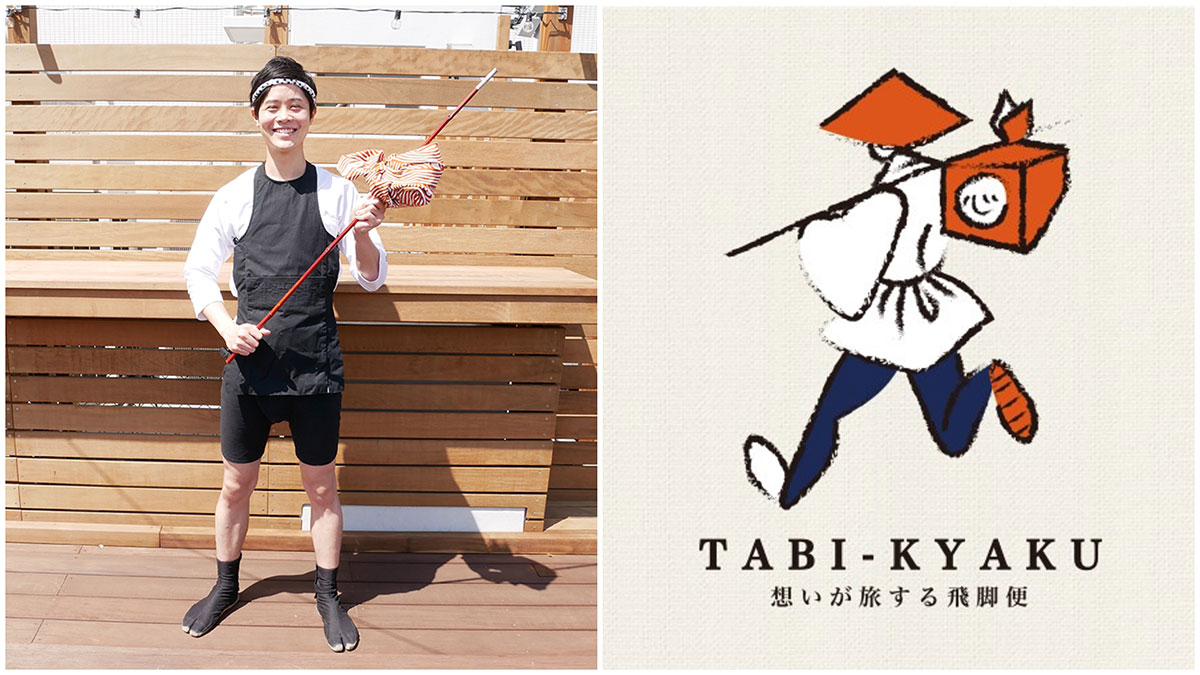

1991年奈良県生まれ。手紙を走って届ける飛脚便「TABI-KYAKU」を創業し、2016年に託児所付きシェアオフィス「RYOZAN PARK OTSUKA」に入居。2018年にRYOZAN PARKのコミュニティマネージャーに就任。仕事と子育ての両立に挑戦するメンバー達から刺激を受け、自身も独身から二児の父となる。シェアオフィスと家庭、双方のコミュニティを大切に育てている。

地域の機能が緩やかに繋がり続けるコミュニティとしてのワークスペース

RYOZAN PARK OTSUKAの概要について教えてください。

RYOZAN PARK は、大塚と巣鴨エリアに複数の施設を展開しています。RYOZAN PARK OTSUKAは、子育てと働くことの両方を大切にしたい人をとくに応援する施設です。

大塚駅から徒歩3分という好立地に位置する7階建てビルの上層3フロアを使用し、7階がプリスクール、6階がコワーキングスペース、5階が個室オフィスと固定席という構成で、独自のワークスタイルを提案しています。

7階にはプリスクール「RYOZAN PARKMONTESSORI」を設置し、1歳半から5~6歳までの子どもたちが1日を通して英語で過ごせる環境を整えています。最近では小学生向けの放課後クラスも開設し、より幅広い年齢層のニーズに応えています。6階はコワーキングスペース、5階は個室オフィスと固定席というレイアウトで、企業の成長段階に合わせて柔軟に使い分けることができます。

子どものための施設と大人が働く場所が隣接しているのは特徴的でおもしろいですね。

そうですね。施設内では、季節ごとのイベントを通じてプリスクールとオフィスの交流も積極的に促進しています。たとえば、ハロウィンではプリスクールの子どもたちがオフィスを練り歩いてお菓子をもらい、節分では オフィスメンバーが鬼の仮装をして豆まきに参加する、なんていうことも。フロア間の交流を大切にしていて、実際に垣根を超えた温かいコミュニティができてきているのは特徴的なことかと思います。

また、小学1年生から6年生までの子どもを対象に、長期休暇中にオフィスで過ごせるサービスを提供しています。子どもが一人で宿題や読書ができることを条件に、利用者のお子さんであれば無料で利用可能です。これにより、家で仕事をしながら子どもの面倒を見なければならない状況から、集中できる環境で仕事ができるようになりました。また、施設内の雰囲気も子どもに優しく、他の利用者も温かく見守ってくれる環境が整っています。

オフィス施設の利用は誰でも可能なのでしょうか?

プリスクールを利用している保護者は割引でオフィスを使用できますが、近隣にお住まいのフリーランスや起業家、会社員の方など幅広くご利用いただいています。

2015年に託児所付きのシェアオフィスとして誕生し、当初から保護者とオフィスメンバーが一緒に仕事をしたり、オフィスメンバーのパーソナルトレーナーが母親に産後ケアとしてヨガを教えたりするといったコラボレーションを図ってきました。

現在は、OTSUKA以外にも複数の拠点があり、コワーキングスペースは1拠点プランと3拠点プランを提供しています。各拠点には特徴があり、たとえばRYOZAN PARK GRANDは飲食やアーティストも応援するシェアオフィスとして、プロ仕様のシェアキッチン・ギャラリー・配信スタジオを完備。RYOZAN PARK ANNEXは学業や短期出張中の方も応援するシェアオフィスとして学割や短期受け入れプランがあります。

最近は、外国籍の方からの問い合わせが増加傾向にあります。国籍を問わず、施設のコンセプトに共感してくれる方を広く受け入れており、退去後も仕事やプライベートの相談をし合ったり、連絡を取り合ったりするような関係性が続くこともRYOZAN PARKの特徴の1つだと思います。

この場に触発され考え方がガラリと変わった自身の経験を元に、コミュニティマネージャーへ

浦長瀬さんご自身のRYOZAN PARKでの経験についてお聞かせください。

私は、もともとSEとして3年間勤務していましたが、その後退職し個人事業主として飛脚便(手紙と配達映像を走ってお届けするサービス)を始めました。その時にRYOZAN PARK OTSUKAの6階コワーキングスペースを利用し始めたのが、この施設との出会いでした。

当時はまだ独身で、起業したら結婚や子育ては後回しになると考えていました。しかし、RYOZAN PARK OTSUKAで、入居者の生活スタイルに大きな影響を受けたんですね。

とくに印象的だったのが、父親が子どもを前と後ろに抱っこしながらオフィスに通い、帰宅後は料理を作るなど、子育てと家事、仕事を当たり前のようにこなしている様子を目にしたことです。

他にも、夫婦で起業しながら託児所を利用している方々も多く見かけました。彼らを見ていると、二人で進める方が、むしろビジネスが加速している印象さえ受けました。こうした日々の中で、結婚しても仕事は続けられそうだし、子どもが生まれても両立できる道があるのではないかと、私の価値観は大きく変化していきました。

その後、私自身も結婚して家庭を持ち、現在は5歳と2歳の子どもがいます。出産時には、7階のプリスクールを利用しているお母さんたちから、立ち会い出産で絶対にやってはいけない行動など細かなアドバイスをいただきましたね(笑)。その他、ベビーカー選びのコツや大量のおさがり、実体験に基づく具体的な情報を教えていただき、子育ての不安も大きく軽減されました。

このように、私自身がここのコミュニティから多くの恩恵を受けてきたんです。そんな中、コミュニティコーディネーターとしての仕事をご提案いただき、2018年には正社員としてコミュニティマネージャーになり、現在はOTSUKAを含む全施設の運営に携わっています。

コミュニティマネージャーとして大切にしているカルチャーがあれば教えてください。

私が最も大切にしているのは、スタッフとメンバーの間に垣根を作らないことです。単に「管理人とお客様」という関係ではなく、もっとフラットで、仲間や同志として共に歩んでいくことをめざしています。

また「同じ釜の飯を食べながら交流する」ことも大切にしています。キッチン付きのオフィスを活かして、食を通じたイベントを多く企画。食事を共にすることで自然と会話が生まれ、より深い理解やつながりが育まれると考えています。

RYOZAN PARKには、さまざまな国籍や職業、文化を持った方々が集まっています。だからこそ、ビジネスマッチングをする際は、まずは「人」としてお互いを知ることが大切。一緒に美味しい料理を食べながら、リラックスした雰囲気で話をすることで、相手の人となりや価値観が伝わってきて、より信頼関係が築けると思うのです。

ビジネスの話はその後からついてきますが、そこには損得勘定や消費しあう関係ではない、より魅力的で持続可能な価値が生まれると信じています。

もちろん、良いことだけではなく、つらいことや悩みも共有しやすい場を作り続けることも意識しています。こういったカルチャーを通じて、RYOZAN PARKのコミュニティが自然と醸成されていくはずです。

お互いのことを知り合うことで何気ない助け合いや協働が誕生。やがてそれがビジネスに

日々、コミュニティマネージャーとして心がけていることはありますか?

居心地の良い環境づくりを最も大切にしています。また、内覧時からでもその場にいるメンバーと新規の方を積極的につなぐようにしています。「この方は趣味がこれで、出身がここ」といったビジネス以外の情報からも共有してつながりを作っていただけることがあるならば、細やかにカバーできるよう心がけていますね。

というのも、いくらメンバーの仕事の内容を知っていたとしても、当然のことながら似たようなお仕事をしている人は数多くいます。むしろ人間性を知り、「この人はいいな」と感じることからビジネスのマッチングが生まれることも多いはずなので。

たとえば、子育て中の方の場合、子どもが急に熱を出して仕事が一時的にストップすることがありますよね。そういった背景を相互理解していないと、ただストレスに感じてしまう可能性があります。そのため、人となりを知ることから始め、その上でマッチングを考えることで長期的な関係性を築けると考えています。

入居してからのコミュニケーションも活発なのでしょうか?

コミュニケーションツールとしては、オンラインでコミュニティ機能を持ちつつ新規入居者にはキッチンでのランチイベントへの無料参加特典を用意し、自己紹介カードをオフィス内に掲示するなどの工夫もしています。

食を通じたコミュニケーションも大切にしていて、メンバーが自身のスキルを活かして早朝ヨガを教えたり、シェアキッチンで料理を振る舞ったりするイベントも頻繁に開催されています。

最近では、水耕栽培をされている方が野菜を持ち寄り、みんなでバーベキューを楽しむなど食のイベントがとくに多くなっています。美味しいものを一緒に食べることで自然と会話が弾み、その人となりを知るきっかけにもなっています。

入居した方が企画して活用をしていける機能ができている、というイメージですね。

はい。他にもスタッフがハンドドリップでコーヒーを入れる機会を設けたり、地元の信用金庫さんが月1回駐在して経営相談に乗ったりするなどさまざまな接点づくりを心がけていますね。

自分が経験したように、単なるワークスペースではなく、少しでも今の人生が豊かになるきっかけを創出しつづけられる場になれれば幸いです。ビジネスの効率という観点からは非効率に見えるかもしれませんが、この密なコミュニケーションこそが私たちの大切にしている価値なのだと思います。

子ども、学生、働く人。さまざまな地域の人たちがそれぞれの目的で利用しやすい場をめざす

これから先、どのような方にRYOZAN PARK OTSUKAを利用してもらいたいと考えていますか?

RYOZAN PARK各拠点の特色を活かしながら、近隣のまちの人たちにもより活用いただける場にしていきたいです。とくにOTSUKAでは、子育てと仕事の両立を応援する機能をさらに充実させていく予定です。一度子育てで仕事を諦めてしまった方や趣味を仕事にできないかと模索している方など、起業への一歩を踏み出せずにいる方々にはぜひ一度話を聞きに来ていただきたいと思っています。

また、ANNEXでは学生の利用を推進し、とくに高校生がリモート授業を受けつつRYOZAN PARKで働くビジネスパーソンと交流できる場になっている、という事例も。

GRANDではシェアキッチンやギャラリーを活用したクリエイティブな活動を、GREENでは環境農業関連の取り組みを支援しています。全体で250人の多様な職種のメンバーがいて、さまざまなビジネスの可能性を提供できる環境を整えているので、ピンと来た方はぜひ訪れてみていただければ。

実際に、当施設のイベントで料理を振る舞うことから始まり、現在はシェフとして自立されている方もいらっしゃいます。このように、コミュニティの中でやりたいことを後押しできる環境づくりを大切にしています。

「INCU Tokyo」に期待することはありますか?

現在、RYOZAN PARK内でサービスメニューをさらに整備する計画があります。とくに、一人で会社を運営している30代後半の会員が多く、将来的な持続可能性を考慮して2~3人規模での連携やパートナーシップの形成を支援するメニューを検討しているので、そういった起業初期段階から雇用までの各ステップに対応したサポートメニューの開発で連携できると良いなと思っています。

大塚や巣鴨といった人口密度が非常に高いこの東京の城北エリアで、住むことと働くことが自然に混ざり合う。そんな距離感の中で生まれる関係性を大切にしながら、地域に根差した横のつながりを広げていくことをINCU Tokyoでの連携を通じてできてきたら嬉しいですね。

私たちも、何かあった時に常に頼りにし合える、多くの方々の夢の実現をサポートできる場所であり続けたいと考えています。

記載内容は2024年11月時点のものです。