Interview

次の時代を担うものづくり系企業を支援し、スタートアップのエコシステム形成を

(令和6年度登録施設)

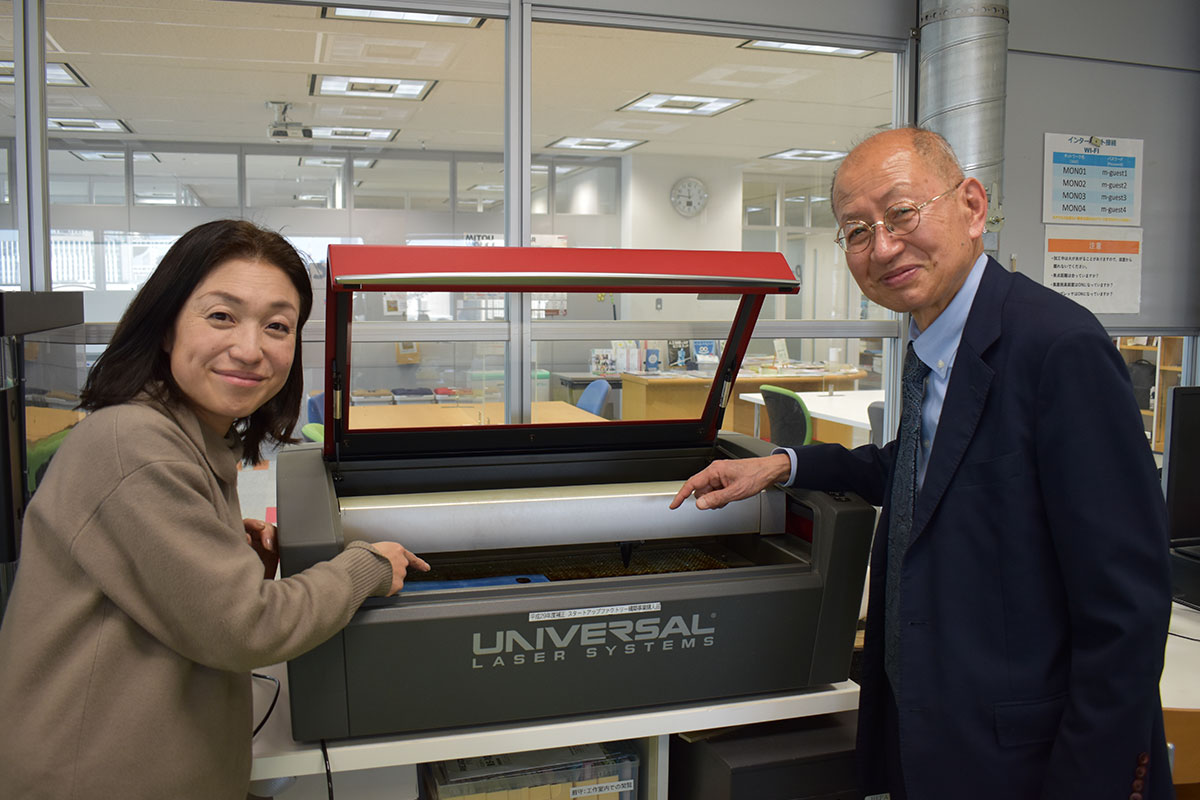

Asia Startup Office MONO(以下、MONO)のインキュベーションマネージャ―として、10年以上にわたり数多くの起業家を支援してきた後藤 英逸氏。自らも起業した経験を持ち、経営者としての視点を活かしたサポートを展開する後藤氏に、施設運営にかける想いや今後の展望について聞きました。

プロフィール

1970年に新卒で大成建設(株)建築設計部に入社、構造設計、自動設計システムの開発、意匠設計を経て、みずほ銀行(旧富士銀行)、安田倉庫(株)、ファシリティマネジメント業務を行った後、2007年に一級建築士事務所後藤建築事務所(株)設立。2013年MONO設立。現在約50社の創業支援に従事。

研究機関や金融機関とのネットワークを活用。技術と資金の両面から起業家を支援

MONOの特徴について教えてください。

MONOの大きな特徴は、隣接する施設との連携にあります。MONOが拠点を構える臨海地域には、東京都立産業技術研究センター(以下、産技研)の本部や、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、産総研)の臨海副都心センターが近接。こうした立地を生かして各研究機関と連携し、ものづくりでイノベーションをめざす起業家を支援しています。とくに産総研とは産学官連携フォーラムを形成し、技術面でのサポートにも取り組んでいます。

MONOはもともと、2013年に制定された国家戦略特別区域法に基づき、東京都のアジアヘッドクオーター特区および東京都港湾局のMICE拠点化推進事業に準拠して設立されました。当初は海外から日本への産業流入を促進することを目的としていましたが、その後、国内企業も支援するようになりました。

設備面の特徴は、3Dプリンターやレーザー加工機などを備えた工作室を設置していることです。2013年の設立当時はこれらの機器が一般的に手の届くものとなってきた時期でした。そこで新しい産業の形を見据え、アイデアのデザイン検証まで可能な環境を整備。現在は新たな支援分野として、映像技術関連事業者の育成・支援に力を入れるべく、3D映像技術機器を装備したXRスタジオを準備中です。

起業家の支援についてはどのような特徴が挙げられますか?

まず一つに、公的な枠組みを活用した支援が挙げられます。創業期の企業が直面する資金面での課題に対し、金融機関との連携体制を整え、投資や融資がスムーズに行える仕組みを構築しています。また、産技研や産総研といった公的機関はスタートアップにとって敷居が高い存在となりがちですが、MONOが橋渡し役となることで、技術支援を受けやすい環境を整備しています。

さらに、江東区創業支援等事業の枠組みの中で、創業支援セミナーの開催や、セミナーを受講し認定を受けた起業家には、賃料の優遇サービスを提供しています。このようにMONOは、スタートアップの成長を多角的にサポートしています。

金融機関での勤務経験と自身の起業経験を活かして。きめ細やかなサポートを実現

後藤さんがインキュベーションマネージャーになるまでの歩みを教えてください。

私は大手総合建設会社で設計士としてキャリアをスタートしました。バブル期に金融機関に移り、店舗や銀行の企画設計・発注・運営管理のほか、システム開発などに15年ほど従事。55歳で銀行を定年退職後、系列の物流会社で5年ほど施設管理を担当しました。その後60歳で起業して建築設計事務所を設立し、現在18年目を迎えています。

MONOのインキュベーションマネージャーに就任したのは、起業した会社のお客様から依頼されたことがきっかけです。当初は別のインキュベーション施設運営会社と共同でMONOを設立する予定でした。しかし設立間際になり、事業として経済的に成立しにくいという理由で、計画の是非が検討されることになったのです。

当時60代半ばだった私の胸に芽生えたのは、人生最後の仕事として、少しでも社会の役に立ちたいという思いです。こうしてMONOのインキュベーションマネージャーになる決断をしました。その後、国際経験が豊富な齊藤氏にジョインしてもらい、設立から現在に至るまで2人で協力してMONOを運営しています。

インキュベーションマネージャーとしてどのようなことを大切にしていますか?

建築設計事務所の設立と経営の経験を活かし、起業家の視点に立った支援を大切にしています。前職で築いた金融機関とのネットワークも活用しながら、経営者としての自分の経験に基づき、起業家がぶつかりやすい課題に対してきめ細かくサポートしています。

具体的には、顧客開拓や事業共創のパートナー探し、顧問弁護士や司法書士、税理士の紹介などができる体制を構築。入居者と日頃からコンタクトを取り、必要なタイミングで適切な支援ができるように努めています。

多くの起業家がMONOを拠点に成長。成功だけでなく困難にも寄り添い、共に歩んでいく

起業家を支援する中で印象に残っている事例はありますか?

MONOを拠点として多くのスタートアップ企業が成長を遂げていますが、とくに印象深いのは、3Dデジタルツールを通じて日本の製造業を支援する日本3Dプリンターです。創業者は高校生のときに中国から日本へ留学し、20代前半という若さで起業しました。3Dプリンターがまだ普及し始めたばかりだった当時、MONOの資金を投じて支援。設立から約10年が経った現在では年間売上高20億円規模の企業に成長し、創業者は世界を飛び回るビジネスリーダーとなっています。

また、新規事業の立ち上げ支援を行うボーンレックスも印象的です。スタートアップ支援に携わる弁護士からの紹介でMONOへ入居し、起業しました。創業者は、商社の社員と起業家という2つの顔を持つことでも注目され、公共放送の経済番組に取り上げられました。

他にも今後のさらなる成長に期待している企業としては、インフラや設備の異常を検知するIoTシステムを手がけるCACHが挙げられます。同社へは、私たちの紹介を通じて複数の金融機関から億単位の投資・融資を積み上げていきました。現在は日本の大手企業とも連携し、急成長を遂げています。

入居企業の成功は、施設運営者としてのやりがいにつながりますね。

成功事例に限らず、私がやりがいを感じるのは、起業家たちと共に歩めることです。起業家たちは壁にぶつかることも多く、時には事業継続に悩んでいるという相談を受けることもあります。そんな時、自分が少しでも起業家たちの役に立てるように、私自身の60歳での起業経験を踏まえながら一緒に困難を乗り越えています。

そうした中で、より現代の起業家に寄り添う支援ができるよう、私たち自身も昨年から企業内起業をスタートしました。製造から販売、マーケティング、海外輸出における課題まで、実体験として学んでいる最中です。それらの学びを活かし、同じような課題に直面する起業家に対し、より実践的な支援を実現していきたいと思います。

INCU Tokyoを起爆剤として──技術と情報を融合し、日本独自のものづくりを

今後、どのような起業家に施設を利用してもらいたいですか?

日本独自の技術と情報を融合し、次の時代のものづくりを担えるような企業がMONOで育ってくれたらうれしいですね。ただし私たちMONOの枠組みだけでは限界があるため、東京都の支援制度を活用しながら、スタートアップのエコシステムを形成することが必要になります。

そのためには大企業の参画が欠かせません。AI技術や量子コンピューターなどの先端分野において、他国を追いかけるのではなく日本独自の価値を生み出せる起業家に集まってほしいと考えています。その一つとして、現在取り組んでいるXRスタジオの設立など、今後も新たな挑戦を続けていく計画です。

INCU Tokyoに参加した理由と、期待していることを教えてください。

施設間の連携を図る上でも、INCU Tokyoに参加した意義は大きいと感じています。INCU Tokyoを通じ、単独の施設では難易度が高い取り組みを実現できる可能性があるからです。

個人的に期待しているのは、継続的に起業家を支援するファンドの創設です。既存のベンチャーキャピタルでは対応できないような支援体制を、INCU Tokyoの参加者で力を合わせてつくり上げることができれば理想ですね。INCU Tokyoがスタートアップのためのエコシステムを形成する起爆剤となることを願っています。

エコシステムの形成に向けては、機運の醸成も重要です。今だけでなく未来のために投資しようという大手企業経営者が増えることを願っています。経済的な利益を追求しながら社会・環境的効果をもたらす「社会インパクト投資」のような形で、志を同じくする大手企業を巻き込みながら、創業支援の輪を広げること。それがINCU Tokyoで実現されていくのを期待しています。

記載内容は2025年1月時点のものです。