Interview

日本の“アルチザン”を世界へ。ものづくりを次世代に紡ぐ

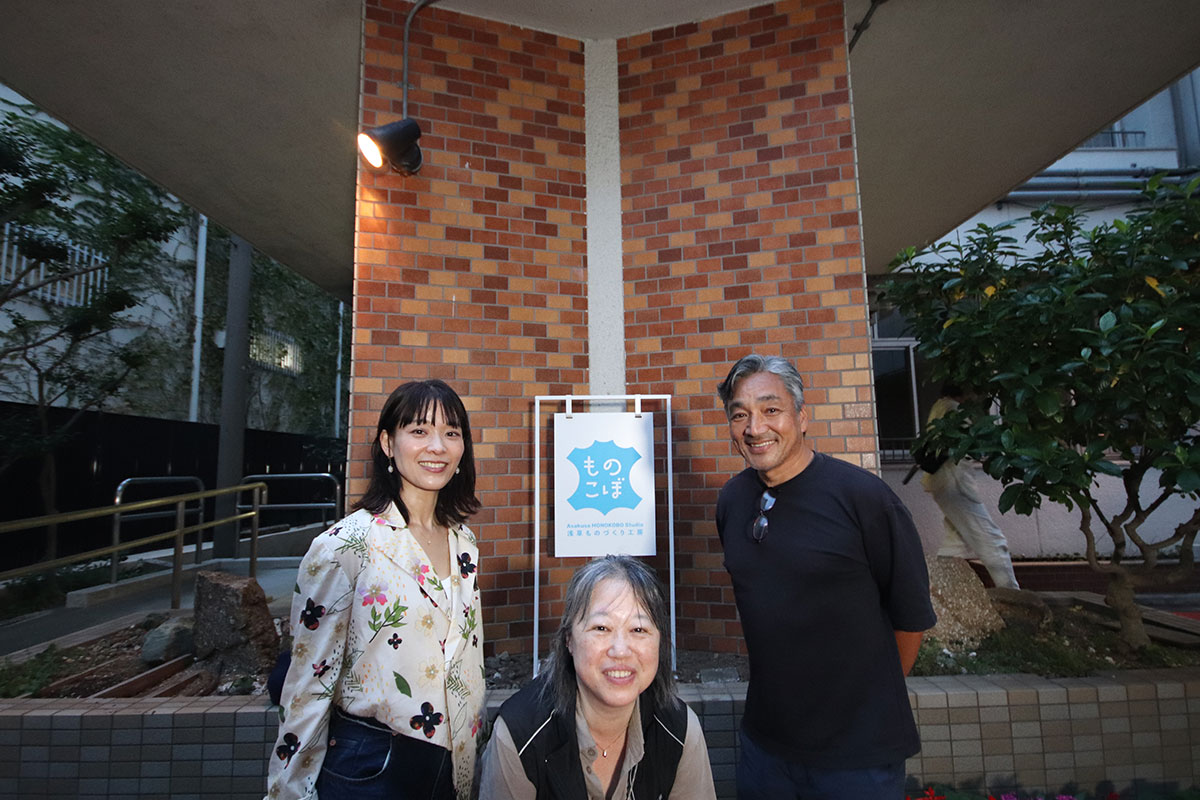

これまでのファッション業界での経験を活かし、インキュベーションマネージャーとして「浅草ものづくり工房」で活動している石塚 杏梨氏。主にファッション雑貨のクリエイターを対象に、それぞれの背景に合わせてカスタマイズされたサポートを行う石塚氏が、これからの台東区のものづくりをどのように支えていくのか、その想いを語ります。

プロフィール

2003年アッシュ・ぺー・フランス入社。合同展示会の企画運営、地域ブランディング、バイヤーを経て独立。2022年クリエイションの祭典「NEW ENERGY」をスタート。浅草ものづくり工房インキュベーションマネージャー、中小企業基盤整備機構の経営アドバイザーを兼任し、中小・小規模事業者の支援を行う。

ファッション雑貨の職人たちが集う、「浅草ものづくり工房」とは

インキュベーション施設「浅草ものづくり工房」の概要について教えてください。

浅草ものづくり工房は、台東区が運営する創業支援施設です。江戸時代から続く地場産業に根ざしてきた歴史的背景から、主にファッション雑貨のものづくりで起業したい方を対象に最長3年間の支援を行っています。そして、支援を受けた方々が自立し、将来的に台東区で創業・商売を継続することを目的としています。

施設としての特徴は、もともと小学校だった建物を有効活用していることです。また、台東区には当施設の姉妹施設として「台東デザイナーズビレッジ」があります。そちらの施設がデザイナーの育成に重点を置いているのに対し、浅草ものづくり工房は職人の育成に力を入れています。両施設は協力しながら、台東区をものづくりの中心地にすることをめざしています。

支援内容や伴走方法における、当施設独自の特徴や強みはありますか?

区や受託企業だけでなく、地域に関わるさまざまなプレイヤーが1つのサークルを形成し、多角的なサポートを提供していることです。私たちインキュベーションマネージャーは、主に以下の4つの項目に分けて支援を行っています。

1つめは、販売先や適正価格、原価などについて一緒に考える「商品開発に関わる支援」。2つめは、百貨店やセレクトショップ、SNSなど、どの販路が適しているかを検討する「販路開拓の支援」。3つめは、診断士による月1回の面談や予算管理表の作成、バイヤーとのやりとり相談などの「経営支援」。そして、4つめは入居者に対して専門業者や販路、取引先などを紹介する「マッチング支援」です。

一方、区としても経営相談やセミナー、卒業後の事業用物件紹介、助成金や融資の案内、福利厚生サービスの紹介などさまざまな支援を行っています。私たちインキュベーションマネージャーと区が得意分野を分担し、連携しながら支援を行っているのが特徴です。

原動力は職人への「リスペクト」。20年のキャリアが導いた“ものづくり支援”への道

これまでどのようなキャリアを歩んでこられたのでしょうか?

アメリカの学校でファッションビジネスを学び、2003年にライフスタイル関連における小売、卸売などを手がける企業に入社しました。そこで約20年間、合同展示会のディレクションやバイイング、地域ブランディングなどを担当し日本のものづくりの活性化に向け力を注ぎました。

古から続く伝統的な手法や時代の先を読む創造性・革新性など、日本が世界に誇るものづくりの本質を深く知る一方で、彼らを取り巻く環境や社会が抱える課題に直面することも多く、そのたびに大小さまざまなプロジェクトを企画し実行してきました。

いい商品を作っても簡単に売れる時代ではありません。作ることと同じぐらい、広報や販売といった“伝える行為”は大事です。少しでも多くの作り手が事業を継続できるよう、プロダクトアウトとマーケットインの両軸を支援するスキームを私たちの視点で構築したいと考え、2022年に仲間たちと独立。ITベンチャー企業であるダイアモンドヘッド株式会社の支援を受け、新たなサービスの立ち上げに従事しています。現在は、クリエイションの祭典「NEW ENERGY」を中心とした複数のイベントを企画・運営しながら、浅草ものづくり工房のインキュベーションマネージャーとしても活動しています。

インキュベーションマネージャーとしての活動の原動力は何でしょうか?

作り手へのリスペクトです。世の中には多様な産業がありますが、製造する方がいるおかげで、生活ができています。さらに彼らは、私たちの暮らしをより豊かにするために、切磋琢磨して商品のブラッシュアップに努めています。たくさんの幸せを与えてもらっていることへの恩返しとして、彼らに対してできることは消費行為以外にもあると考え、私の得意分野である「作られたものを多くの人に知ってもらい、売上につなげる」ことを通じて、日本のものづくりの魅力を広めたいと考えています。

そして、ファッション雑貨に力を入れている浅草ものづくり工房のインキュベーションマネージャーは、私のこれまでの経験を活かせる活動だと思っています。当施設の可能性に大きな期待を寄せているので、チーム力を活かした広域的なサポートで唯一無二の施設づくりをめざしています。

「その人を見て、その人に合わせた支援を」。職人たちの自立を支えるサポートの形

ものづくり支援を続けてきた中で、印象に残っていることはありますか?

大学でデザインを学び、卒業後グラフィックデザイナーとして勤務する中で、しだいに靴作りと「足と健康」の可能性に魅了され、2018年に渡独し2022年にドイツ整形靴師資格を取得した方が浅草ものづくり工房に入居しているのですが、彼なら独創的なビジネスモデルを構築できると思っています。足元からの健康を重視した靴作りをめざしている方で、3Dスキャナーとプリンターを使用して、オーダーメイドの中敷きを製作する技術を持っています。

当初はスニーカーと中敷きをセット販売することにこだわりを持っていましたが、スニーカーはすべて手作りを想定しており、月に10足程度の生産量では収益が限られるため、私たちは機械化できる中敷き単体の販売も提案しました。ご本人は真面目な性格だからこそ、計画外の提案を受け入れるまでに時間がかかりましたが、少しずつ理解を示してくれました。

2年目で初めて展示会に出展し、スポーツ関連企業などからも声がかかり始めています。台東区の産業イベントや浅草ものづくり工房の施設公開などでも多くの人が興味を示し、販路拡大に向けたプロジェクトもいくつか始動するなど、小さな成功体験を積み重ねることで、マインドセットも変化してきています。

職人の方々の支援をする上で心がけていることは何でしょうか?

作り手を尊重し、インキュベーションマネージャーとしての役割を忘れず、目線を合わせながら責任を持って応対することが大切だと考えています。

また、支援対象の起業家それぞれの状況や背景に合わせてカスタマイズされた支援を心がけています。当工房には7組の入居者がいますが、それぞれ売上目標や経験などまったく異なる背景を持っているため、一人ひとりの状況を深く理解し、適切なアドバイスや支援方法を選んでいます。時には厳しいことも言いますが、相手の性格や感受性に配慮しながら伝え方を工夫していますね。

支援を行う上で大切にしているもう1つの点は、入居者の自立を促すことです。当工房は税金で運営されており、区への投資を産業として成り立たせて還元することを重視しています。入居者自身も、自分たちが売れることで関連産業(素材屋、パーツ屋、工場など)にもお金が回るようにするという意識を持っています。施設と入居者が同じビジョンを共有しながら、質の高い支援と自立を両立させる取り組みを行うことで、今後日本のものづくりを支える存在として活躍してくれることを願っています。

日本のものづくり産業を支える、インキュベーション・エコシステムの構築へ

今後、浅草ものづくり工房を通してどのようなことを実現していきたいですか?

ものづくりをめざす人が食べていけるようなエコシステムづくりです。日本が次世代に渡すべきものとして、このエコシステムの構築を最終的な着地点としています。

私たちが求めているのは、ものづくりを単なる趣味ではなく生業として真剣に取り組む意志のある人たちです。当施設の支援期間は3年間と限られていますが、その間に得られる環境や機会は大変充実しています。同じような熱意を持った仲間たちに囲まれ、地元の工場の職人さんたちとの交流も可能なので、ものづくりを志す人にとって恵まれた環境だと言えるでしょう。

日本は、世界でも類を見ないほど中小規模の事業者がものづくりを担っている国です。これは東京だけでなく、地方にまで広く分布しています。このような日本の特徴は、今後の世界で生き残り、競争力を維持していくための重要な要素になると考えています。たとえ大きな売上を生み出せなくても、「日本にはおもしろいクリエイターがたくさんいる」「掘り下げれば掘り下げるほど魅力的な人材が見つかる」といった認識が国内外で広まることを期待しています。

世界的に認知される職人を増やしていく中で、現在参画している「INCU Tokyo」には何を期待していますか?

INCU Tokyoの取り組みは、個々の企業支援だけでなくインキュベーション施設自体を支援するという点でとても斬新で興味深いものです。プロデュース側の施設を支援することで、そこに所属する個々の企業にも利益が還元されるという戦略はとても効果的だと思います。

今後は、マネージャー同士がこの仕組みをどのように活用できるかというヒントになるような情報交換ができればと考えています。各施設がどのような目的や分野で、どのような人々が関わっているのかをより詳しく知ることができれば、施設同士の相乗効果が生まれ、全体としてのインキュベーション・エコシステムが発展すると期待しています。

最終的には、取り組みを通じて日本のものづくりの魅力を国内外に広め、クリエイターたちが活躍できる場をつくることで日本の産業の未来を支えていきたいと考えています。浅草ものづくり工房は、その一翼を担う存在としてこれからも尽力していく所存です。

記載内容は2024年10月時点のものです。