Interview

東京でイノベーションの種を育てる。Garage Sumidaが挑戦する起業家との共創

東京にある町工場の強みを活かし、イノベーションの創出をめざす「Garage Sumida(ガレージ スミダ)」。運営に最初期から関わる株式会社浜野製作所の小林 亮氏は「東京からものづくりをアップデートする」という志で製造の領域から起業家支援に取り組んできました。製造業の未来を切り拓いていくその背中を追います。

プロフィール

一橋大学経済学部卒業後、エンタメ企業でタレントマネジメント、イベント興行、映像配給・配信、グッズの企画・販売、EC・コミュニティサイト制作・運営等、事業全般に携わる。2012年浜野製作所に入社し、企画・人事労務等に関わりつつ、2014年にものづくり実験工房「Garage Sumida」を立ち上げた。

町工場の技術を活かし、ものづくりの0→1を加速する「Garage Sumida」

Garage Sumidaの概要を教えてください。

東京の下町、墨田区で50年近くにわたり金属加工を中心としたものづくりを行ってきた浜野製作所の技術と経験を活かし、2014年に立ち上げたのが「Garage Sumida」です。私たちが運営するこのインキュベーション施設は、主にシード期のディープテック系の起業家、スタートアップの製品開発や事業開発を支援しています。

現在、Garage Sumidaには7社が登記をしています。累計で400件ほどのプロジェクトと関わり、現在は30件ほどが進行中で、ロボット・装置の開発・設計・製造や産学連携などさまざまな形で支援しています。

あらゆる産業分野の一大集積地としての特性を備える東京ですが、とくに、城東エリアには今なお町工場が多く残っていますし、東京の製造事業者の約40%がこのエリアに集まっています。私たちは、この地域の強みを活かしながら、イノベーションの創出をめざしているのです。

Garage Sumidaにはどのような企業が集まっていますか。

大学発のスタートアップや最近では大企業からのカーブアウトやスピンオフ、新規事業のプロジェクトが多いですね。特定の分野に偏りはなく、個人的な趣味の延長というよりは本格的に事業を立ち上げ、成長をめざす企業が中心となっています。

近年、さまざまな起業家やスタートアップ支援の環境にも変化が見られます。この10年ほどの時期を経て、スタートアップに挑戦する人が増えてきているのを感じますし、支援機関を含めた外部環境も変化してきました。以前は、アイデアだけでも何かを始めてみようとする人が多くいた印象ですが、そういった人は少なくなってきています。現在は、さまざまなメンターや先輩ベンチャーの経験など、スタートアップがうまくいけるような環境が整ってきたと感じています。

Garage Sumidaの母体である浜野製作所の強みとなる技術はどのようなものですか。

最大の特徴は、単なるオフィススペースの提供にとどまらず、ものづくりの現場と直結していることです。当社の強みである金属加工技術を中心に、精密板金加工、機械加工、溶接、製品組立など、幅広い製造技術をバックグラウンドに持っています。さらに、自社内にメカ設計エンジニアを擁しているため、アイデアの段階から製品化まで一気通貫でサポートできることが大きな強みとなっています。

そのため、スタートアップや大企業との研究開発を共に行うこともあります。その際、出てきた知財の扱いについては慎重に対応しています。基本的には、依頼元が持つコアテクノロジーや研究シーズを実装するために依頼されることが多いため、元となる技術は依頼元に帰属します。ただし、形にしていく過程で共同開発の要素が生じる場合は、開発契約を結んで貢献度に応じた知財の扱いを決定します。

町工場の新しいカタチ──十数年越しの縁から始まった起業家支援の歩み

小林さんの経歴と、浜野製作所に入社した経緯を教えてください。

私が入社したのは2012年のことです。しかし、私と浜野製作所とのつながりは、それよりもずっと前に遡ります。大学時代、私は中小製造業の研究を行う研究室に所属していました。その研究の一環として、日本全国や東南アジア、中国の地場産業を調査し、産業振興について研究していたのです。

その中で、東京の墨田区も研究対象の一つとなりました。墨田区は標準産業分類の全製造業種が存在し、さらに東京で2番目にものづくりの企業が集積している場所で、私たちの研究にとって、とても興味深い地域でした。そこで出会ったのが、当時若手社長だった代表の浜野でした。

前職ではアジアのエンタメコンテンツを扱う会社にいたため、異業種への転職ではありましたが、企画プロデュースという意味では共通している部分もあったかもしれません。

Garage Sumidaを立ち上げた背景や想いについて教えてください。

2014年に新しいことを始めるための実験工房としてGarage Sumidaを立ち上げましたが、代表の浜野と当時プロトタイプを製作していた起業家の方との間で、ものづくりへの情熱が共鳴したところから始まったもので、とくに大きな計画や思想があったわけではないのです。最初は小規模に始め、既存のコミュニティや人脈を活用しながら徐々に発展させていきました。

スタートアップを対象にしたのは、彼らの持つ新しいアイデアや技術を、われわれの持つ製造技術と組み合わせることで、新たな価値を生み出せるのではないかと考えたからです。

振り返ってみると、Garage Sumidaの立ち上げ時の雰囲気は、現在よりもさらに緩やかなものでした。楽しくて夢中になれることをノリで始めたという感じです(笑)。当社の雰囲気がオープンで、新しいアイデアや取り組みを歓迎する風土があったことが挑戦を可能にしたのだと思います。

ただし、立ち上げ自体は楽しく始まったものの、その後は文字通り「地獄を見る」こともありました。運営面での課題や困難に直面することも多々ありましたが、それも含めて貴重な経験となりましたね。

中小企業の未来を切り拓くのに重視すべきは、追随を許さぬスピード感

起業家支援を通じて、印象に残っている出会いや経験はありますか?

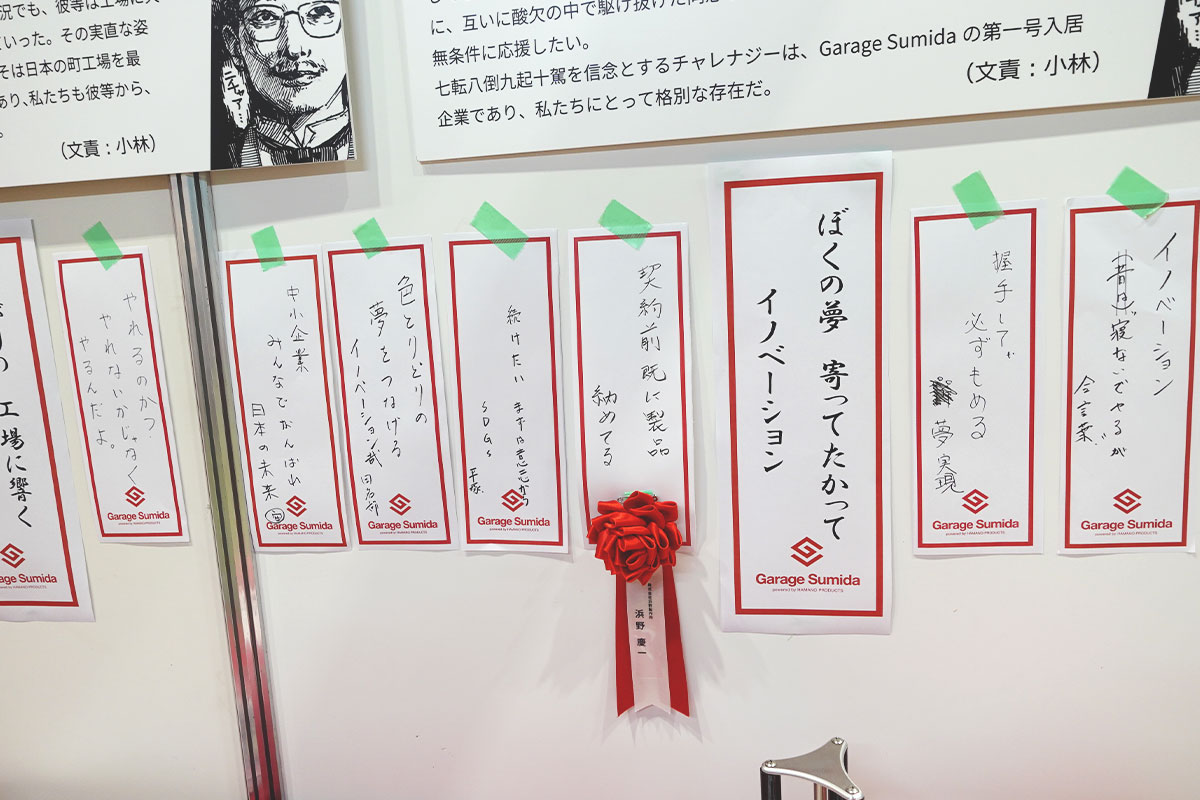

最初に入居していただいた風力発電機の起業家との取り組みです。超小規模なインキュベーション環境の中で、一緒に夜遅くまで開発に没頭しましたね。十分な設備が整っていない状況でしたが、デジタル工作機器などを用いながら、私もメンバーの一員になったような想いで開発を進めました。この当時の経験は、まさにスタートアップらしい、熱意と情熱に満ちたものでした。

もちろん当時は、現在ほどスタートアップへの資金面での支援が日本では充実していませんでした。資金不足にも悩む状況下で、私たちが最も重視したのは、お互いの熱意や情熱、そして人情といった要素でした。企業経営の観点からすると、必ずしも理想的なアプローチとは言えませんが、現実を直視した上で中小企業の未来を切り開く可能性を秘めている取り組みだと信じています。

支援に携わる上で、どのようなことを心がけていますか?

スピードを重視するということです。世界の競争を見ると、アメリカや中国では既に自動運転車が公道を走っています。日本も、安全性を重視するあまり新しい技術の導入に二の足を踏んでいては、世界の潮流に取り残されてしまう危険性があるということはひしひしと感じています。

私たちは、このままでは日本全体が「茹でガエル」のようになってしまうのではないかという危機感を持っています。そのため、新しいアイデアや技術をいち早く形にし、実証実験を行い、社会実装へとつなげていく取り組みを重視しています。

支援を行う上でのやりがいは、まさにこの点にあります。私たちの取り組みが、日本のものづくり産業全体を活性化し、新たな価値を創造することにつながっていくという実感があるのです。

この道のりは決して平坦ではないはず。しかし、私たちは諦めることなく、熱意ある起業家や革新的なアイデアを持つ研究者、そして新規事業に挑戦する大企業の方々と共に新たな価値創造に挑戦し続けていきたいです。

ものづくりの技術と伝統が交差する城東エリアから、イノベーションを起こしていく

新しい取り組みを増やしていく中で、どんな起業家やスタートアップ企業と出会いたい・コラボレーションしていきたいと考えていますか。

東京の特徴として、あらゆる研究機関や産業が集積しているということがあります。これは地方では見られない強みなんだとあらためて実感する日々です。この強みを活かし、東京ならではの取り組みが求められます。

とくに注目しているのは、大学発や大企業発の新規事業、そこからカーブアウトやスピンオフしたスタートアップなどです。彼らが持つ研究開発シーズを、私たちのものづくりの技術を活かしてスピーディーに形にしていく。

そして、東京という都市環境を活用して社会実装や実証実験を行っていく。今も湾岸地域などではロボットや自動運転の実証実験などが行われていますが、都市部でアイデアから実証まで一元的に行う流れができれば、さまざまな可能性が生まれます。

このような好循環のサイクルをスピーディーに回していくことが、次の新産業につながっていくのではないでしょうか。私たちは、その一翼を担っていきたいと考えています。

インキュベーション・コミュニティ「INCU Tokyo」に加入した理由と期待することを教えてください。

このコミュニティを通じて、私たちの持つものづくりのノウハウや、スタートアップとの10年に渡る協業経験を他の施設と共有し、また他の施設から学ぶことで、東京全体のイノベーション・エコシステムの発展に貢献できればと考えたからです。

日本には安心・安全や食の美味しさなど、素晴らしい特徴がある一方で、新しいものを積極的に取り入れ、試していく環境においては二の足を踏んでいる現状があります。より早く変化に適応し、新しい取り組みを推進していくことが重要です。

これからの時代、守りの姿勢では生き残れません。私たちは常に前を向き、新しい挑戦を続けていく必要があります。Garage Sumidaも、そんな挑戦者たちの拠点として、これからも進化し続けていきます。

記載内容は2024年9月時点のものです。